Art bracadabra… et Arty Potter sera

(faute de temps, cette chronique se veut ouvertement incomplète et déstructurée)

Je sais, je sais. J’avais mis un point d’honneur à… je m’étais fait un devoir de… ne parler que d’art sur ce site. Honneur. Devoir. Deux thèmes qui traversent la suite inattendue des aventures d’Harry Potter, rebaptisé Arty Potter pour l’heure. Elle ne devait pas raccrocher J. K. ? À croire que non. Et si, pour raccrocher les wagons justement (du HogwARTs Express), j’opérais moi aussi un tour de passe-passe ? Un tour de force ? Une farce, tout au plus, puisque je n’ai pas l’imagination de l’auteur. Des auteurs. En effet, ils sont trois à l’origine de ce spin off littéraire. J, J, J. J. K. Rowling elle-même, John Tiffany, et Jack Thorne, à qui l’on doit cette version dramatique. (J’ouvre une parenthèse, prothèse rhétorique, pour protester contre l’emploi souvent déplacé du mot “théâtral” en français. Cf. n’importe quel dictionnaire).

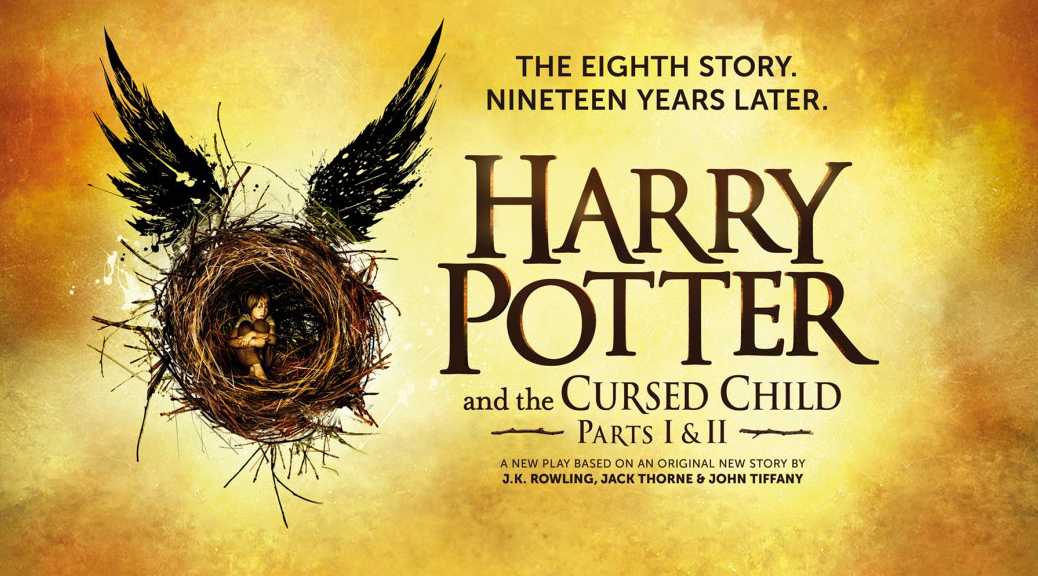

Par souci de cohérence avec le reste de mes papiers sur l’art donc, je glisserai un “t” après la syllabe [ar]. Ainsi oserai-je gloser l’œuvre d’art – que je n’irai pas jusqu’à qualifier de chef-d’œuvre – “Harry Potter and the Cursed Child”, le huitième enfant de la saga dont nous sommes presque tous gaga (y compris la Lady ?). Pas loin de deux millions d’exemplaires vendus en deux jours, tout de même !

Le subterfuge est d’autant plus légitime que cela fait des années qu’HogwARTs nous est présentée comme THE “School of Witchcraft” (Oui, je l’ai acheté au Québec ; lu, en anglais, éternel favori. Exit ma langue maternelle) and Wizardry.” Autrement dit, la magie chez Rowling ressemble à un art, un artisanat ; et Potter (potier, chez les British), à un un artiste, un artisan qui pratique la Defence Again the Dark Art (détour obligatoire par l’anglais car la traduction française “Défense contre les forces du Mal” corrompt mon argument).

Première question : pourquoi “ça” mar(t)che ? Pourquoi adhère-t-on à la magie, à l’art de Jack Thorne ? Il doit y avoir un truc. Ou plusieurs. Tout d’abord, le dramaturge a su imiter la plume de Rowling. Ce n’est pas J. K. Ok ? On dirait, mais non. Il ne fait que pARTager (pas besoin de ruser) gloire et crédits avec l’auteure et John Tiffany, le metteur en scène. Deux gar(t)çons, une fille. Que ce soit voulu ou non, le trio évoque immanquablement la triade héroïque du livre. Voilà la magie du mar(t)keting…

Structurellement par(t)lant, certains modèles de l’heptalogie originale ont été reconduits. Pour le dire vulgairement, on ne change pas une équipe qui gagne. A la trinité Hermione-Harry-Ron répond le couple Albus-Scorpius, associé tantôt à Deplhi, la méchante (et moi qui vénérais l’oracle de Delphes… Pas de pitié chez la Pythie) ; tantôt à Rose, une gentille méchante. Ces structures agissent directement sur l’inconscient, réactivant des émotions éprouvées à la lecture des premières aventures de Mr. Potter.

Autres ARTifices : on compte quelques clins d’œil aux films. “Bloody brilliant!”. À ces mots, par(t) exemple, nos yeux entendent – pour ceux qui la connaissent – la voix de Rupert Grin.

Du point de vue du fond, à présent. Comme on pouvait s’y attendre, la pièce “Harry Potter and the Cursed Child” joue sur la nostalgie du lecteur. The oldest trick in the book! La familiar(t)ité entretenue avec les personnages joue un rôle crucial dans l’appréciation de cette suite. Même Hermione ne raisonne qu’en stéréotypes. “Ron you have always been such a…” This and that. “Harry, why do you always have to…” Always. Always. “Forever and ever”, chanterait Aretha. Arrêtons-là. Quant à Giny, elle laisse aussi indifférent que dans les derniers épisodes de la série, lorsqu’elle commence à se rapprocher du héros. “Giny, who does not really know what to be”. Égale à elle-même, l’épouse potiche de notre cher Potter ne sait pas où se mettre. Il semblerait que l’auteur ait choisi de noyer le lecteur dans sa comfort zone, pour amortir le choc d’un dépaysement nécessaire à son propre épanouissement en tant qu’écrivain. En d’autre termes, Jack Thorne préfère rassurer quant à son respect envers J. K. Rowling, avant de s’affranchir, toute proportion gardée, de cette dernière.

La trame ne se complique pas outre mesure. Thorne s’est contenté d’inverser certains rapports, quoique en forçant lourdement le trait. He is trying too har(t)d (comme moi en jouant les Van Damme et en ajoutant des “t” inutiles). “Que ferais-je sans toi”, déclar(t)e Har(t)ry à Giny, après l’avoir envoyé promener. Harry désagréable ? Oui. De même, Draco se montre tour à tour aimable, amoureux, coopératif. Hermione souffre d’un accès d’étourderie. C’est le “et si” effect qui est à l’œuvre. Puis, tout rentre dans l’ordre. Comme il se doit. J’avais bien dit qu’il était question de devoir, autant pour l’auteur que pour l’héritier du grand Harry Potter, qui tente, pauvre “fils de”, de se forger un prénom.

Parmi les moindres modulations du dramaturge, l’absence quasi totale des Moldus dans sa pièce, laquelle présente, en contrepartie, l’avantage d’être courte.

Là où l’auteur exagère, c’est quand il fait de Bellatrix Lastrange la BIP de BIP ; et Delphi, la BIP de BIP. SPOILER ALERT ! J’ar(t)rête, au risque de me montrer aussi peu subtile que Jack Thorne tirant sur un fil, déjà blanc dans les premiers chapitres. Un peu facile.

La véritable force de cet ouvrage demeure toutefois de nous faire voyager dans le temps. Que l’on soit fan de HP (acronyme plus que douteux, je vous l’accorde. Les histoires du magicien n’ont jamais poussé quiconque à la folie), un lecteur de la première heure, ou un novice, on se promène dans le passé, entre le Triwizard Tournament, marqué par la disparition de Cedric Diggori, et 1981, le soir où Lily et James Potter on sacrifié leur vie pour protéger leur fils contre He Who Cannot Be Named. Je ne m’étais pas rendu compte que j’étais plus jeune que Harry. J’ai toujours cru que nous avions le même âge, qu’il était né, comme moi, en… BIP… et que nous avions grandi ensemble.

Aujourd’hui, The Boy Who Lived a la quarantaine et trois enfants, dont ce Cursed Child imaginé par Jack Thorne. Les uns peuvent s’y identifier, tandis que ma génération se retrouve tiraillée entre le bébé de J. K. Rowling et Daniel Radcliffe, tête d’affiche des huit adaptations cinématographiques. Autrement dit, les presque trentenaires, les Millennials comme moi, sont condamnés soit à régresser, soit à vieillir plus vite, à un moment où, précisément, nous aimerions ralentir le processus de maturité ; à un moment où nous aimerions figer le temps.

Si J. K. a su ensorceler la moitié, voire plus, de la planète, en nous catapultant dans un monde par(t)allèle, aussi merveilleux qu’il peut être sombre, son collaborateur-successeur (l’enfant maudit ?) nous permet, non de rajeunir, mais de renouer avec une époque où nous baignions, pour la plupART, enfants, adolescents, dans l’insouciance.

> Harry Potter and the Cursed Child, Jack Thorne, Little Brown And Cie, 18,81€